Mali

Plus de 1,5 million de Maliens ont émigré dans le monde. La plupart se trouvent dans les pays d'Afrique de l'Ouest. En Europe, leur nombre est estimé à 400 000. Parmi eux, c'est en France que se trouve la plus grande communauté (plus de 78 000). Les facteurs culturels, économiques et environnementaux, ainsi que l'instabilité politique et les conflits qui ont fait du Mali l'un des pays les plus pauvres de la planète, poussent des milliers de jeunes à fuir leur pays.

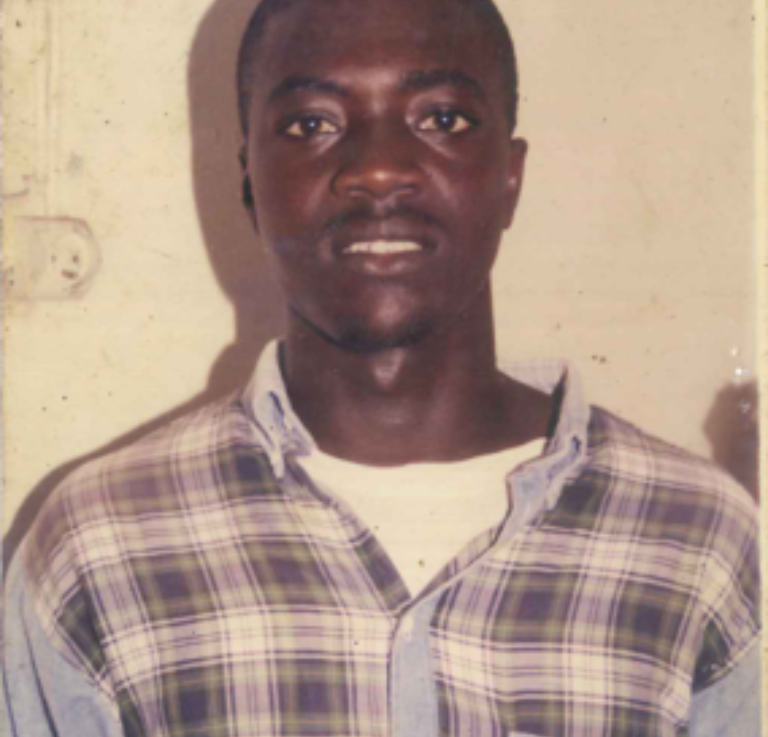

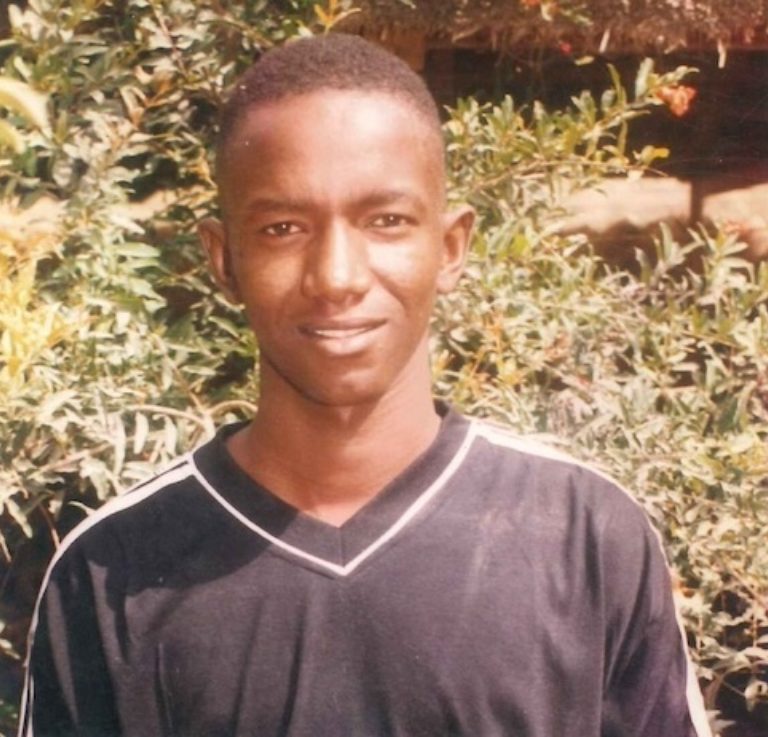

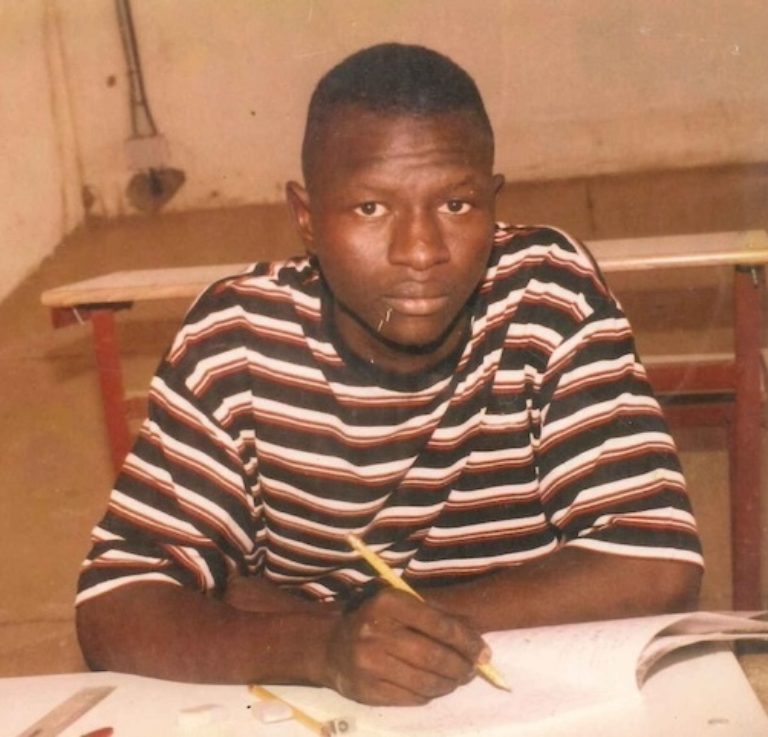

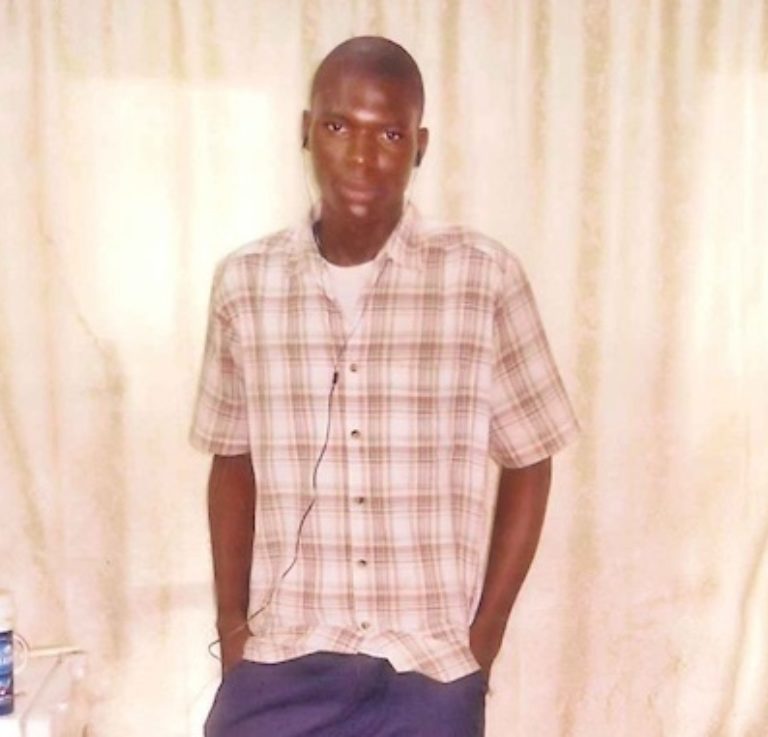

Parmi les jeunes contraints d'émigrer vers l'Europe, nombreux sont ceux qui perdent la vie dans le désert en tentant de rejoindre les pays frontaliers d'où ils embarquent pour l'Europe (Libye, Égypte, Algérie), beaucoup d'autres se perdent dans la mer Méditerranée. Pour chacun d'entre eux, il reste une famille dans leur pays d'origine qui ne sait pas ce qui est arrivé à leur proche et qui attend des années sans recevoir de nouvelles.

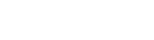

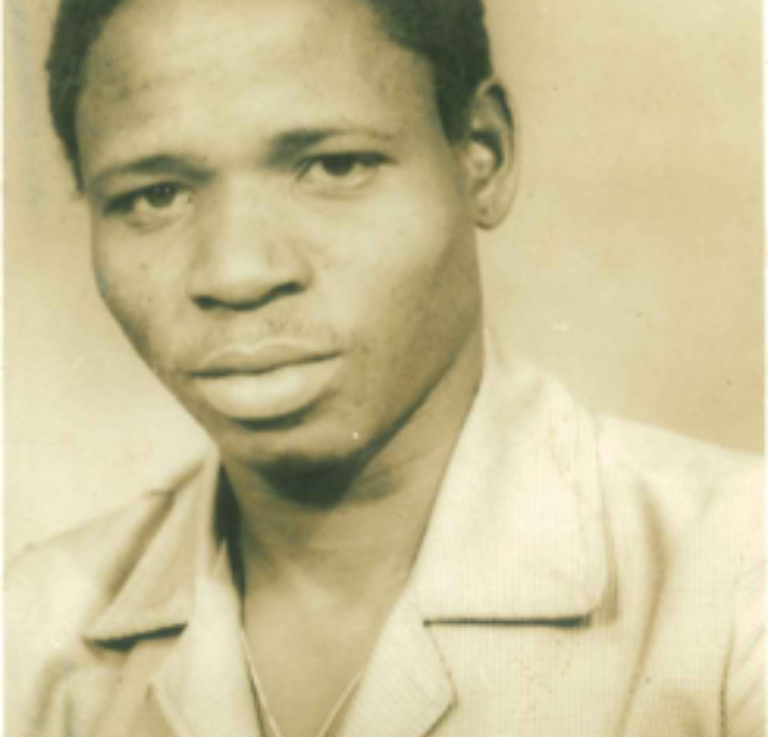

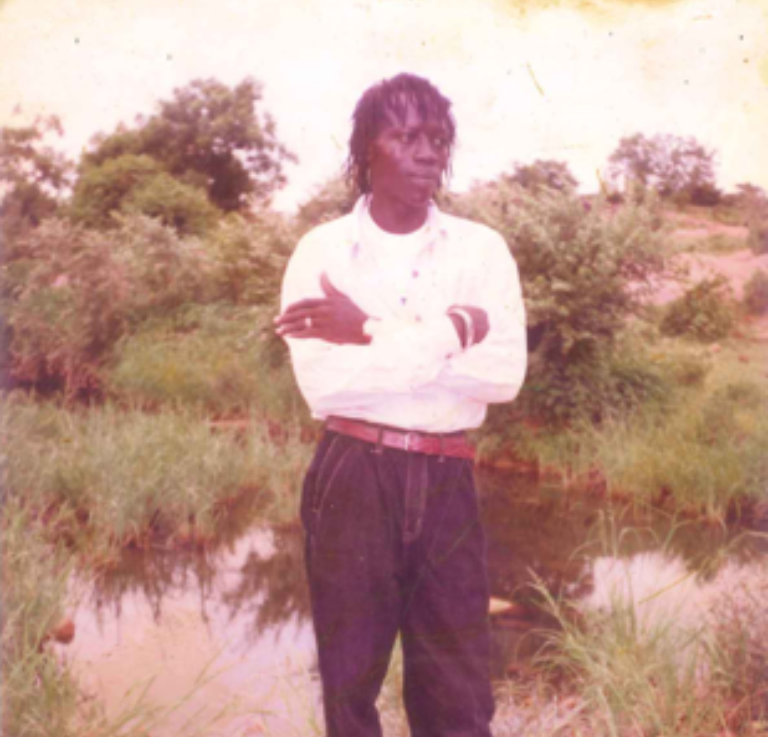

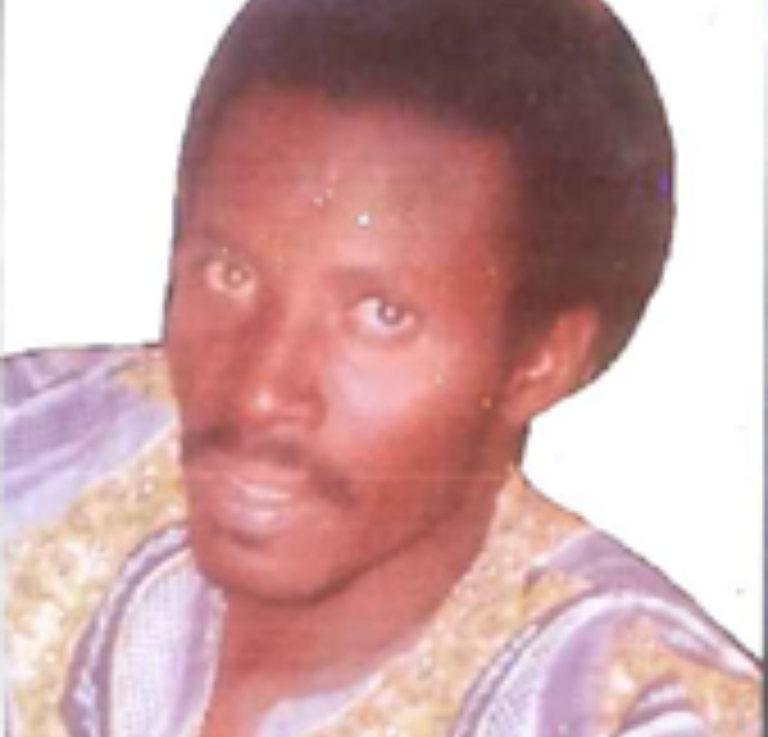

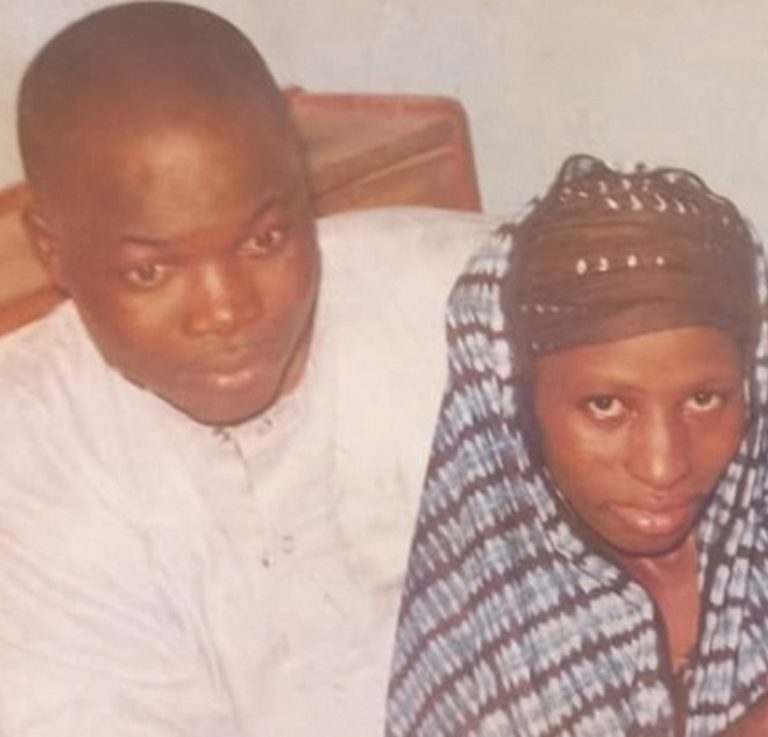

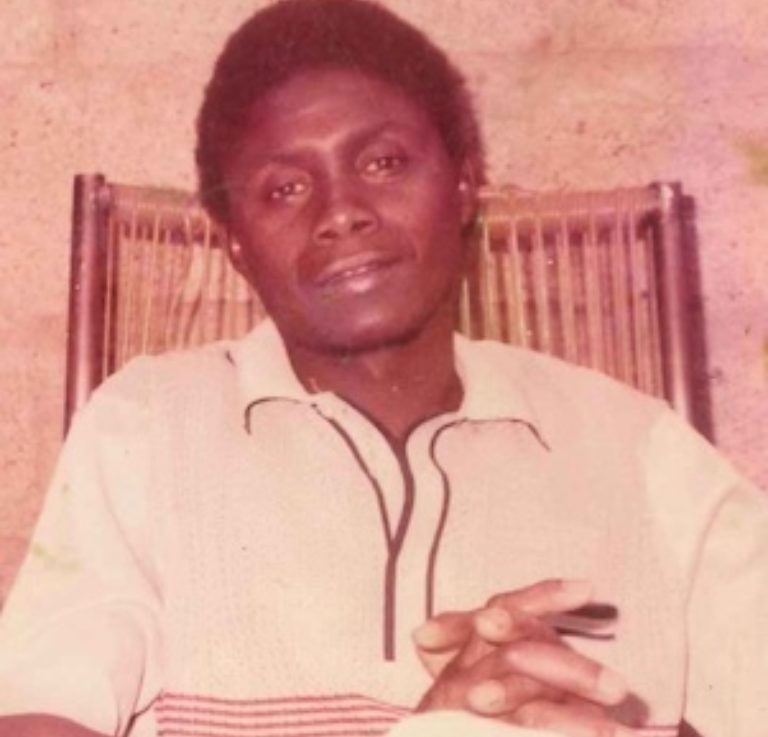

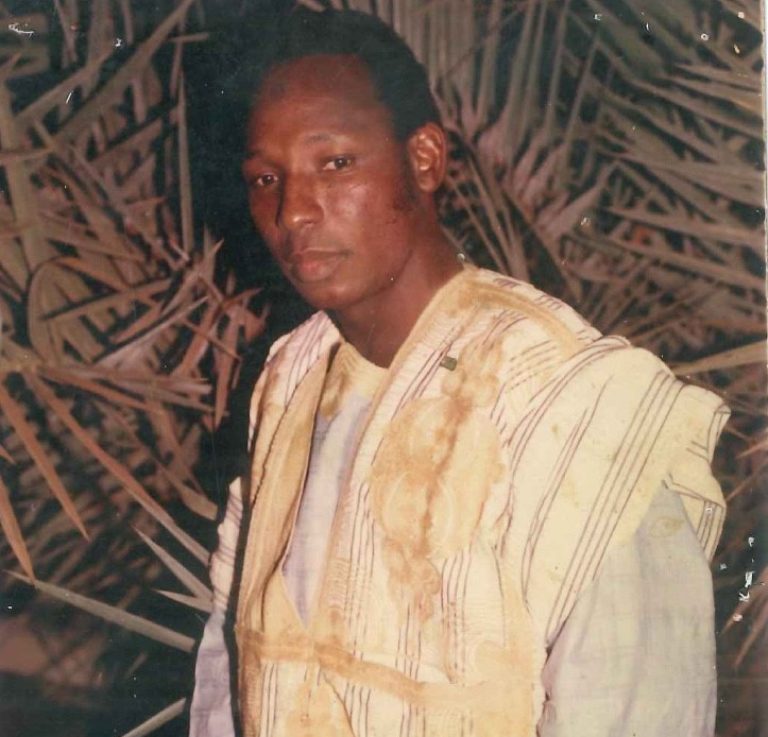

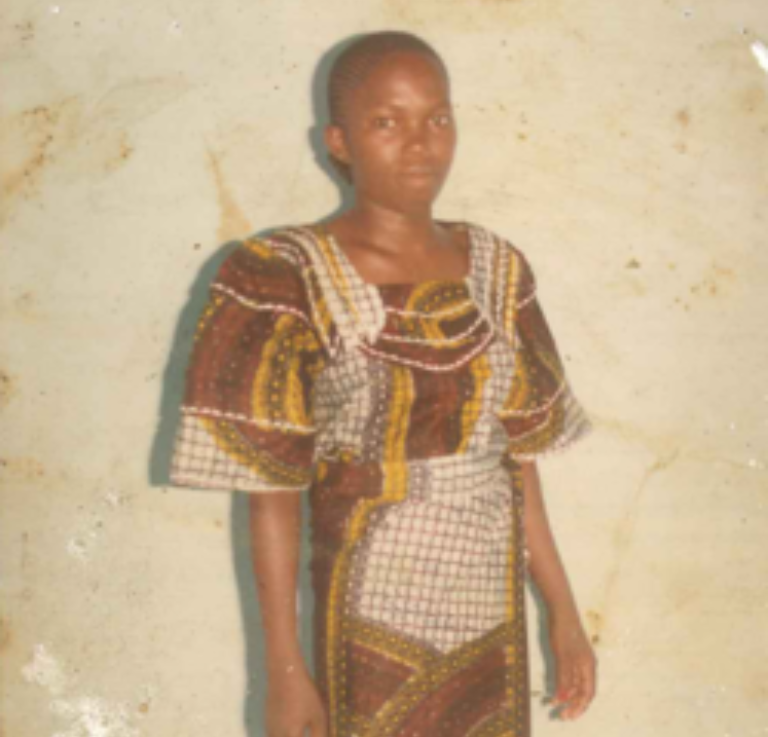

Dans cette section, grâce au projet « Du témoignage au protagonisme : les mères des migrants disparus en Méditerranée promotrices de droits et d’activités génératrices de revenus au Mali et au Sénégal » financé par le fonds « Huit pour Mille de la Table Vaudoise », vous trouverez des photographies de certaines de ces personnes disparues.

En outre, dans de nombreux cas, nous n'avons pas pu retrouver la date de naissance des personnes disparues ni la date exacte de leur départ, car il est assez courant que les familles maliennes ne se souviennent que de l'année de naissance et de départ de leurs proches, plutôt que des jours exacts. Dans ces cas, nous avons inscrit le 1er janvier comme date, tandis que les années de naissance et de départ sont celles que les familles nous ont communiquées.